のれんのしきたりと用語集

のれんのしきたりについて

のれんの形

のれんには、のれん(通常)・半のれん・長のれん・水引きのれん・日よけのれんといった、形による呼び名があります。

のれん(通常)

通常のれんの丈(縦の長さ)は約113cmです。

半のれん

半のれんは、丈(縦の長さ)が通常の半分で約57cmです。通常丈より短くすることで、お店の中が見え、陳列されている商品を見せることができます。ラーメン屋さんや、居酒屋さんなどで、よく見る長さです。

長のれん

長のれんは、丈(縦の長さ)が通常より50cmほど長く、約160cmです。

目隠しや日よけに使われることが多い丈です。

水引のれん

水引きのれんは丈(縦の長さ)が40cm程度で、軒先いっぱいに掛けます。もともとは巾(割れ目)がない形状だったそうです。のれんをおろさず、掛けっぱなしのことが多いです。

日よけのれん

日よけのれんは大きな1枚布で割れ目(巾)がなく、軒先から斜めにかけ地面に固定します。日除けとしてはもちろん、大きく店名を書いて看板代わりにしたり、最近ではメニュー表として使うこともあります

当店ではたて×よこのサイズを1cm単位で自由に決めていただくことができます。

のれんの形については用途や求める雰囲気に合わせてお作りいただけますので、是非担当プランナーにご相談ください。

のれんの色について

のれん本体の色

現在では、お店のカラーやイメージに合わせた色を自由に使ってのれんを作られる方が多いですが、昔は職種などによってのれんの色にある程度の決まりがありました。

手堅さ、堅実さを重視する商家や飲食店に多く使用された色です。

「藍」の香りが繊維につく虫除けにもなったことから、呉服店はほとんどがこの色を使っていました。

歴史的に最も古い色で、日本で長く愛されてきた色です。

菓子屋や薬屋によく使われた色です。

「白」は砂糖を表し、菓子に砂糖が使われることから菓子屋で使用されました。

また、砂糖→貴重なもの→薬という理由で薬屋も砂糖に連想する「白」を使いました。

赤みがかった茶色です。現在は渋柿色と呼ぶことが多い色です。

花街で、大夫(たゆう)がいる店や、大夫を呼べる高級料亭にのみ許された色でした。

江戸時代のタバコ商や種苗商がよく掛けていた色です。

のれんの文字の色

お店ののれんには赤い文字が「赤字」を連想させるため、避けることが多いようです。

反対に、黒い文字は「黒字」と、縁起が良いとされるため使われることが多い文字色です。

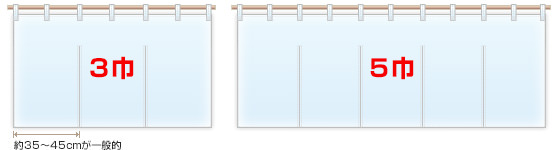

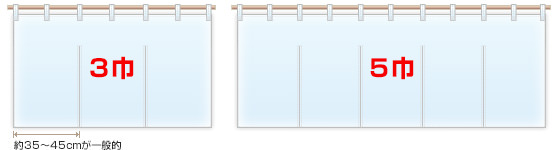

巾(割れ巾)について

巾とはのれんの割れの事です。(下図参照)

のれんは奇数に割れていることが多く、奇数は割り切れないので「余りが出る(余裕がある)」数ということで、商売をしている上で縁起が良いとされました。現在では、のれんを掛ける間口の広さや使い勝手を重視するなど巾数は状況により様々です。

のれんの種類

楽屋のれん

歌舞伎役者さんや舞台俳優さんが公演中に楽屋の入り口に掛けるのれんです。

多くの楽屋のれんは、役者さんにファンの方から贈られます。

デザインは、のれんの右上に役者名(「○○さん江」など)、左下に贈る方の名前(個人名は避けることが多いです。「贔屓より」など)を入れ、真ん中にはのれんを贈る役者さんを象徴するマーク(家紋やその舞台の役柄など)を入れます。

湯のれん

温泉施設や銭湯などで、必ずと言って良いほど目にするのれんです。

真ん中あたりに大きく「ゆ」の文字が入っていることが多く、男湯に青色系、女湯に赤色系の湯のれんを、それぞれの入り口が分かりやすいように掛けられます。癒しの空間である湯殿に掛けるのれんですので、のれんの色やデザインは控えめなことが多いです。

花嫁のれん

石川県を中心に北陸各地で行われる、婚礼儀式の花嫁道具一つとして使用されるのれんです。

鮮やかな色使いの花車や孔雀など華やかなデザインで上部には花嫁の実家の家紋が入ります。

婚礼の当日、嫁ぎ先の仏間に花嫁のれんは掛けられており、それをくぐってご先祖様にご挨拶をします。

花嫁は、花嫁のれんをくぐることで、娘から嫁に変わるとされています。

のれんの用語集

巾・割れ巾(きん・はば)

のれんの割れ目のことです。

一般的には横幅約34cmを1巾とし、巾の数は奇数に割れていることが多いとされます。

現在では、1巾の幅や巾数は掛ける場所や用途に合わせて自由に設定する方が多いです。

1間(けん)

約180cm。一般的な間口の大きさです。

チチ、袋ぬい、ハトメ

当店でお選びいただける、のれん上部の仕立て方法です。

チチは関東風、袋縫いは関西風、ハトメは幕状ののれんに使用されますが、のれんの用途や形状、設置方法に合わせてお好きな仕立てをお選びいただけます。

のれん棒

チチや袋縫いの部分に通して、のれんを掛けるための棒です。

プラスチック製やスチール製、木製など様々な種類があります。当店ではお客様に長くお使いいただくために、耐久性の高いスチール製ののれん用ポールを販売しております。

家紋

紋、紋所とも呼ばれる家系、血筋、家柄などを表す紋章で、特に日本で用いられます。

衣服や道具に家紋をつけ、その家や店のシンボルにすることが多いです。

落款(らっかん)

書や絵を作成した時に、署名として押される印のことです。

のれんには、デザインとして、お店の名前や名前の一部などを落款風にして入れることが多いです。

お問い合わせ

初めての方でも安心して、オリジナルオーダー品をスムーズにご購入いただけるように全ての体制を整えています。

「のれんの件」とお申し付け下さい。

専任スタッフが対応させていただきます。

「のれんの件」とお申し付け下さい。

専任スタッフが対応します。

(月〜金 9:00-18:00)

当社は「プライバシーマーク」使用の

当社は「プライバシーマーク」使用の

許諾事業者として認定されています。

facebook

facebook

instagram

instagram